Uma equipe da Escola de Engenharia de São Carlos (SP) introduziu um inovador conceito de aeronave comercial, promovendo avanços significativos na construção de grandes aviões para passageiros. Eles desenvolveram um protótipo em escala 28 vezes menor para realizar testes iniciais em um túnel de vento.

(Foto: Pedro Bravo-Mosquera/EESC-USP)

Comparado aos convencionais jatos de grande porte, o modelo de avião proposto apresenta uma redução de aproximadamente 12% no consumo de combustível, com potencial para economizar até 30% ao empregar combustíveis alternativos e materiais mais leves previstos para uso na indústria aeronáutica nas próximas duas décadas.

Com um enfoque primordial na eficiência, essa nova aeronave consegue manter um desempenho em velocidade similar aos modelos atuais, porém com uma notável economia de recursos. Isso implica também que as rotas poderiam ser estendidas em relação a aviões do mesmo porte, com capacidade para 180 passageiros, pois exigiriam menos paradas para reabastecimento, mantendo a mesma capacidade de combustível no tanque.

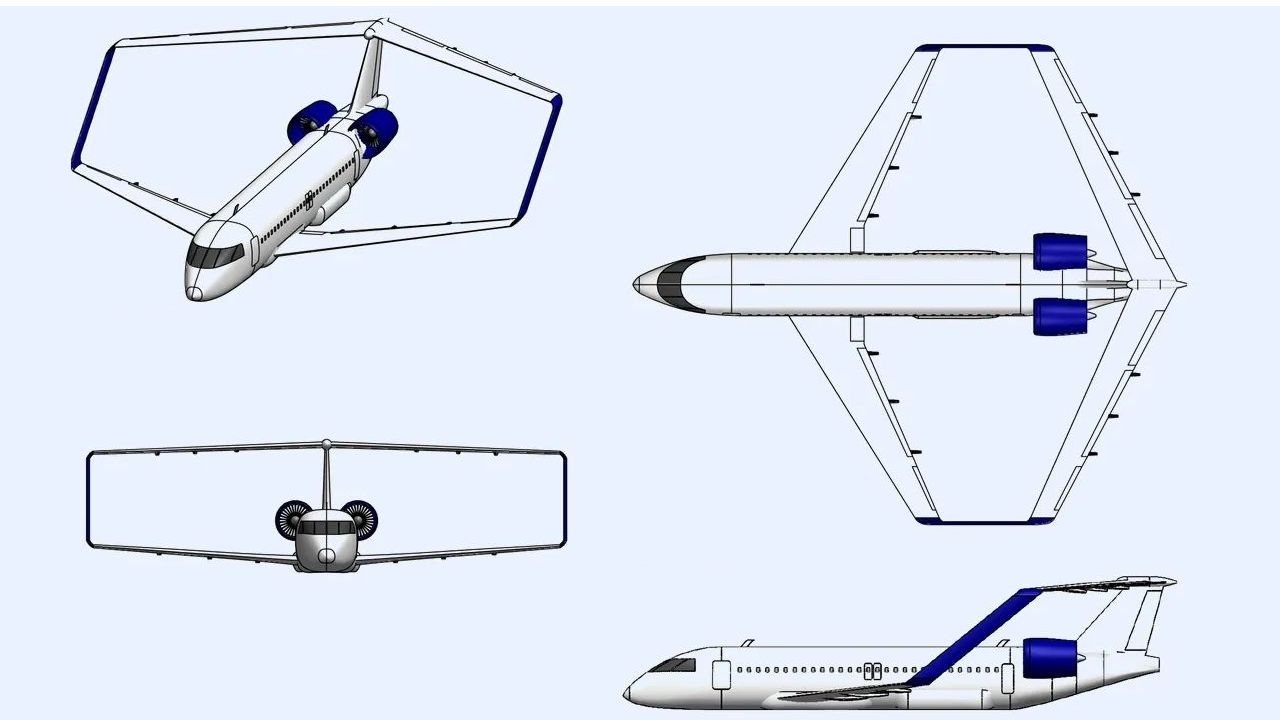

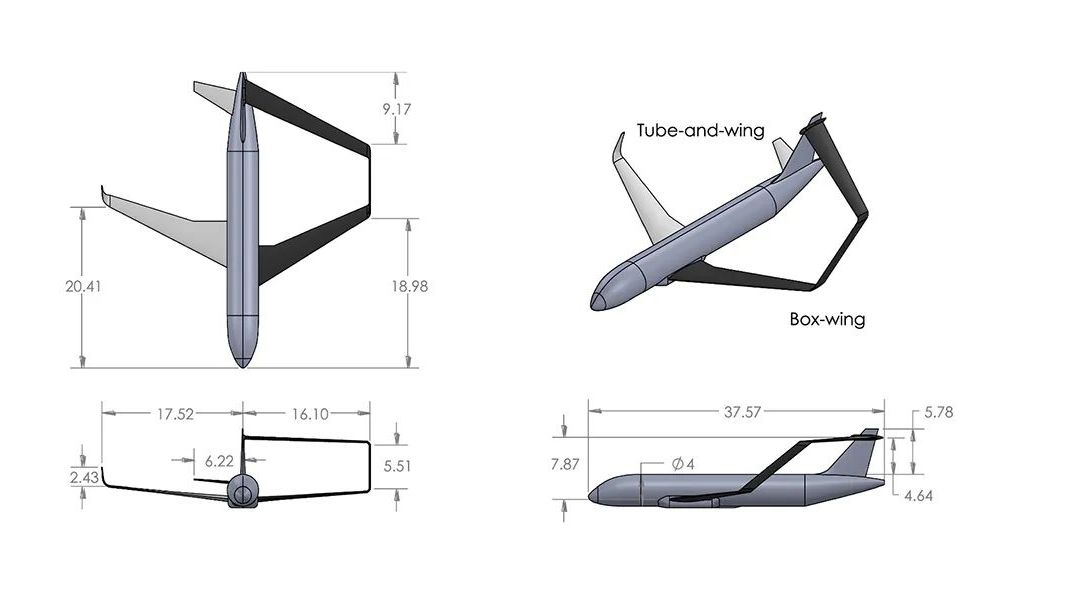

Uma característica destacada neste projeto é o uso de asas em forma de caixa, uma ideia que remonta ao modelo 14-bis de Alberto Santos Dumont, embora as asas em caixa tenham sido testadas pela primeira vez em 1893 pelo engenheiro inglês Lawrence Hargrave na construção de pipas. O conceito aerodinâmico dessas asas em caixa foi formalmente apresentado apenas em 1924 pelo físico alemão Ludwig Prandtl.

Essas asas oferecem a vantagem de reduzir o arrasto induzido quando duas asas estão conectadas nas extremidades, minimizando os vórtices de ponta que normalmente ocorrem em asas convencionais, os quais contrapõem a trajetória do objeto em voo.

O princípio de funcionamento das asas convencionais envolve a criação de uma diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior, o que gera sustentação e levanta o avião. No entanto, o fluxo de ar que passa pelas laterais das asas forma redemoinhos nas pontas, criando uma força contrária ao movimento do avião conhecida como arrasto induzido. As asas em caixa, com uma dobra voltada para cima nas extremidades, evitam esse efeito indesejado, resultando em maior eficiência aerodinâmica.

Além disso, o conceito das asas em caixa também possibilita a construção de aeronaves mais leves, pois a conexão das asas proporciona uma rigidez significativa, eliminando a necessidade de uma estrutura maciça em cada asa individualmente.

(Foto: Pedro Bravo-Mosquera/EESC-USP)

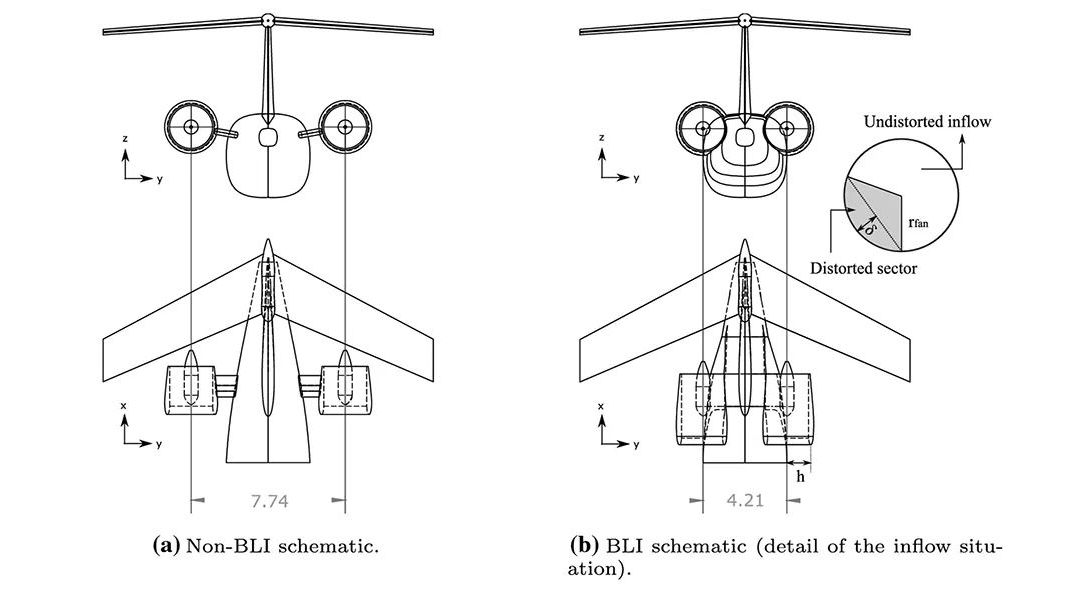

Outro conceito inovador incorporado no projeto da aeronave é conhecido como “ingestão de camada limite”, uma ideia que foi inicialmente apresentada por engenheiros do MIT em 2017 e, desde então, tem sido objeto de testes em projetos conceituais pela NASA.

Quando uma aeronave está em voo, quatro forças atuam sobre ela: o empuxo a impulsiona para frente, o arrasto atua como desacelerador, o peso a puxa para baixo e a sustentação fornecida pelas asas equilibra o peso para mantê-la no ar.

As técnicas convencionais para reduzir o consumo de combustível exigiriam motores significativamente maiores, o que, por sua vez, levaria a problemas adicionais. “Um motor maior ocuparia uma área maior, criando mais arrasto durante o voo. Além disso, ele seria mais pesado e exigiria uma maior sustentação para decolar, resultando em um arrasto induzido proporcionalmente maior. É um efeito em cascata. É crucial considerar cuidadosamente uma configuração dentro dos limites da tecnologia atual,” explicou Pedro.

O novo projeto adota uma abordagem diferente. Enquanto a aeronave está em movimento, as moléculas de ar ao seu redor se agrupam devido ao atrito com a superfície da aeronave, formando uma camada de ar com velocidade reduzida próxima à aeronave, o que aumenta a espessura total da área de deslocamento da aeronave através do ar. Esta camada de ar começa com espessura zero na parte frontal da aeronave e aumenta à medida que as moléculas de ar colidem com a fuselagem.

Em aeronaves convencionais, os motores são posicionados a uma certa distância da fuselagem para evitar que esse fluxo caótico de ar ao longo da estrutura seja aspirado e danifique o propulsor. No entanto, essa nova tecnologia explora a possibilidade de incorporar motores na parte traseira da aeronave, aproveitando o fluxo de ar da superfície. Essa configuração exige um ventilador mais robusto capaz de direcionar os turbilhões de ar antes que eles alcancem o propulsor.

“Os vetores de velocidade que entram no motor são completamente perturbados. Uma das próximas etapas de pesquisa é justamente investigar a criação de compressores que ajudem a direcionar esses vetores de velocidade adequadamente para o correto funcionamento do motor,” explicou o pesquisador.

Antes da fabricação de uma aeronave, uma parte crucial dos testes é conduzida inicialmente por meio de simulações computacionais. Posteriormente, é necessário realizar testes em um túnel de vento utilizando uma miniatura da aeronave. Dentro desse ambiente controlado, o vento passa sobre o modelo em escala, simulando o voo da aeronave parada. Durante essa etapa, uma balança é usada para medir forças como o arrasto, a sustentação e outras que atuam sobre o protótipo em escala reduzida.

Isso permite simular uma variedade de condições, como subida, descida, viragem e rolagem da aeronave. Os pesquisadores também monitoram a pressão exercida nas asas e observam o fluxo de ar, o que ajuda a corrigir efeitos não previstos nas simulações computacionais.

O projeto já alcançou o nível três na escala de prontidão tecnológica TRL (Technology Readiness Level), uma métrica desenvolvida pela NASA para avaliar o grau de maturidade de uma tecnologia específica. Quando atinge o nível quatro, o mais alto alcançado exclusivamente por universidades, a tecnologia precisa ser submetida a testes pela indústria.

Atualmente, a equipe está colaborando com a Embraer no desenvolvimento de quatro projetos de aeronaves. A conclusão bem-sucedida ocorre no nível nove do TRL, quando a tecnologia está implementada e comprovadamente eficaz, um processo que geralmente leva de 10 a 15 anos.

O Brasil se destaca como um dos poucos países que concebem, projetam, constroem, certificam e comercializam aeronaves comerciais. De acordo com a plataforma alemã Statista, a indústria aeronáutica brasileira foi a 11ª maior exportadora do mundo em 2021, superando nações como Israel, Países Baixos, Suíça e Japão.

Achou útil essa informação? Compartilhe com seus amigos!

Deixe-nos a sua opinião aqui nos comentários.